Mal connue, peu traitée sous son angle maritime, la navigation pré-historique dans l’archipel des Cyclades a obligatoirement créé le lien commercial qui permettra l’essor de la civilisation pré cycladique 3200 à 2400 av JC

Routes maritimes pré-cycladiques : LES ESCALES

- Ils ont fait de beaux voyages...

La civilisation pré cycladique

- Early Cycladic I (EC I ; 3200-2800 BC), also called the Grotta-Pelos culture

- Early Cycladic II (EC II ; 2800-2300 BC), also called the Keros-Syros culture and often considered the apogee of Cycladic civilisation

- Early Cycladic III (EC III ; 2300-2000 BC), also called the Phylakopi culture

TABLE DES MATIERES

Les données environnementales

- L’économie pré-cycladique

- Route maritime - définition des ports

- Route maritime - définition des escales

- Météorologie

Les données humaines

- Le savoir faire maritime

- L’entretien des bateaux

- Conception et construction des bateaux

- Evolution de l’architecture navale cycladique

- Nature des carènes et des moyens de propulsion

- Nature des cordages et des moyens de mouillage

Les axes de circulation

Conclusions

retour menu

L’économie pré-cycladique

Monde insulaire présentant des conditions naturelles inhospitalières, faites de montagnes arides et abruptes, de plaines étroites voire absentes, les massifs montagneux dominent partout dans les Cyclades, parfois à plus de 90 % de la superficie. Les très fortes dénivellations composent un paysage naturel grandiose avec des panoramas saisissants. A titre d’exemple la petite Sikinos avec 41 km² culmine à 553 m. Le climat est typiquement méditerranéen avec une nette tendance à l’aridité.

Des hivers doux succèdent à des étés chauds, ensoleillés et secs mais le net déficit pluviométrique n’empêche pas l’eau d’être présente. Les schistes en nombre, retiennent de belles nappes phréatiques qui alimentent des sources pérennes. Le Meltem rend aléatoire la présence des arbres. Toutefois de beaux massifs forestiers peuvent se développer dans les plaines intérieures des grandes îles comme Naxos (pins parasols, chênes verts, cyprès). Cependant, la formation naturelle la plus courante reste la garrigue et le maquis (astragale, agaves, cistes, lentisques, thym, romarin, palmiers nains).

- La difficulté majeure de la mise en valeur agricole reste la pente. C’est pourquoi la nécessité de nourrir la population a obligé les hommes à cultiver les versants tout en drainant le fond des vallées insalubres. La construction des terrasses, partout présentes dans le paysage cycladique, répond donc au besoin d’un espace labourable épousant les courbes de niveau et résistant à l’érosion des pentes. La terre remontée et amassée depuis des siècles y est meuble et profonde (60 cm) retenue par des murs de pierres sèches extraites des sols que l’on a épierrés. Cultivées jusqu’au milieu du XXème siècle, ces terrasses sont avant tout consacrées à la céréaliculture, blé mais surtout orge plus résistant et moins gourmand en eau, associée à quelques oliviers, amandiers et figuiers, mais aussi la viticulture, pratiquée depuis l’Antiquité. voire note : [1]

- L’autre ressource nutritionnelle sera naturellement celle des produits de la mer : coquillages, mollusques, poissons pêchés depuis la côte et probablement très vite depuis de petites embarcations rustiques faites d’outres de peaux de bêtes cousues. C’est ce savoir-faire maritime qui en se développant permettra l’expansion économique cycladique, celle de l’artisanat et du négoce, tous deux permis par la présence de ressources minières : marbre, émeri, argent, cuivre, obsidienne et or…

Dans ce cadre, on comprend que ce développement se soit fait autour du centre économique des îles Naxos/Paros offrant le meilleur potentiel agricole, forestier, et minier de toutes les Cyclades. Syros et Milos offraient aussi du potentiel, mais leur situation géographique excentrée handicapait leur croissance. Il est probable que Thira, volcanique et plus proche de la Crète est, aussi, été un pôle économique important, mais, trop volcanique, elle explosera au XVIème siècle av J.C, et il ne nous en reste que les vestiges archéologiques prodigieux d’Akrotiri, minoens, donc post-cycladiques.

Route maritime - définition des ports

retour menu

Tout comme aujourd’hui un port antique correspondait à un besoin d’aide et d’assistance au marin, comme au bateau, facilités en particulier pour :

- l’avitaillement, eau, nourriture, devant et pour cause se situer dans une région agricole riche et productive

- l’entretien et les réparations : on devait pouvoir y trouver du bois, des cordages, du matériel de calfatage

- du personnel qualifié pour ces réparations, quoique logiquement tous ces marins savaient entretenir leurs bateaux

- un environnement de services administratifs minimaux, probablement financier (ou change), religieux, services de police

- mais surtout une configuration côtière assurant une sécurité tout temps, des quai ou à défaut des plans inclinés permettant l’accostage ou la mise au sec.

- sur ce que l’on sait pour la montée des eaux depuis le 3em millénaire av.JC, la ligne de sonde des 10 m devrait suffire pour définir le dessin d’un port de l’époque. Exception notoire : Thira... mais, là « Boum » la nature s’est fâchée.

Concernant les routes maritimes et leur sécurité, on peut relire l’article PTP sur les routes pour la marine méditerranéenne antique où l’auteur cite Strabon :

- “Une traversée hauturière idéale n’excède pas la durée prévisible d’un vent de force et d’orientations compatibles avec sa pratique. Le texte de Strabon insiste également sur l’absence d’excès dans le régime des vents. On ne rappellera jamais assez à quel point notre lecture de l’histoire de la navigation commerciale à la voile est pervertie par l’imaginaire moderne, qui l’a fortement marquée du sceau de l’aventure qui s’attache à l’histoire des grands voiliers. Des Grandes Découvertes au Vendée Globe, il associe la navigation au risque, à l’aventure, à la performance et à l’audace. Or ni le propriétaire d’un navire de commerce, ni l’affréteur de la cargaison, et encore moins celui qui a fait l’avance d’un prêt à la grosse aventure, ne sont naturellement poussés à l’audace. Ils ne visaient ni la vitesse, ni la performance, mais la sécurité des affaires, et devaient le plus souvent se garder d’aller tenter le destin sans y être contraints par la surprise ou par un impératif majeur.” voir note : [2]

Route maritime - définition des escales

En l’absence de port, les routes maritimes devaient pouvoir compter sur des lieux permettant soit de sécuriser le bateau, soit d’assurer le chargement ou déchargement du fret généré par les flux commerciaux. Ce pouvait être des plages répondant à des critères de sécurité maritime

- configuration des bateaux : pour être tirés sur une plage il leur fallait avoir une carène suffisamment plate, permettant une mise sec et un calage facile. Il fallait que leur poids soit tolérable avec la force de l’équipage. On sait aussi que le principe du palan, défini par Archimède au 3em siècle av.JC, était connu dans l’antiquité grecque.

- configuration de la plage : dés-enrochée, large et en pente douce, avec du recul, constituée de sable fin de préférence

- orientée pour bénéficier d’une bonne protection du meltem et de sa houle, la protection couvrira une aire allant du N/NW au N/NE par le Nord.

- selon son emplacement, cette plage pourra répondre à une absence de port ou à un abri temporaire en cas de très mauvais temps

- Il fallait aussi qu’elle soit sécurisée militairement, soit par l’équipage, soit par les service de police locaux

- Dans la cadre d’une fréquentation régulière, ces plages devaient aussi permettre les mêmes conditions d’avitaillement et d’entretien que les ports.

retour menu

Météorologie

Depuis l’antiquité, on connait les risques de la navigation hivernale en Méditerranée orientale. Déjà, l’administration romaine, afin de limiter les dégâts et les naufrages, définissait trois périodes dans l’année :

- du 27 mai au 14 septembre, la mer était déclarée « ouverte »

- du 12 novembre au 10 mars, la mer était déclarée « fermée », et de toutes façons, après le 11 novembre, les courtiers maritimes refusaient d’assurer les cargaison maritimes.

- du 11 mars au 26 mai, et du 15 septembre au 11 novembre était déclarées deux périodes dites « incertaines »

La météorologie hivernale est caractérisé par l’activité de petites dépressions, pas très creuses, mais virulentes, au déplacement aléatoire. Elles lèvent une mer destructrice singularisée par des lames d’une période courte (espace entre deux vagues), .

On ne peut pas imaginer qu’à l’époque pré cycladique, même avec des périodes hivernales de calme relatif, avec des bateaux mal défendus, les marins aient pu entretenir des lignes régulières nécessitant plusieurs jours de navigation.

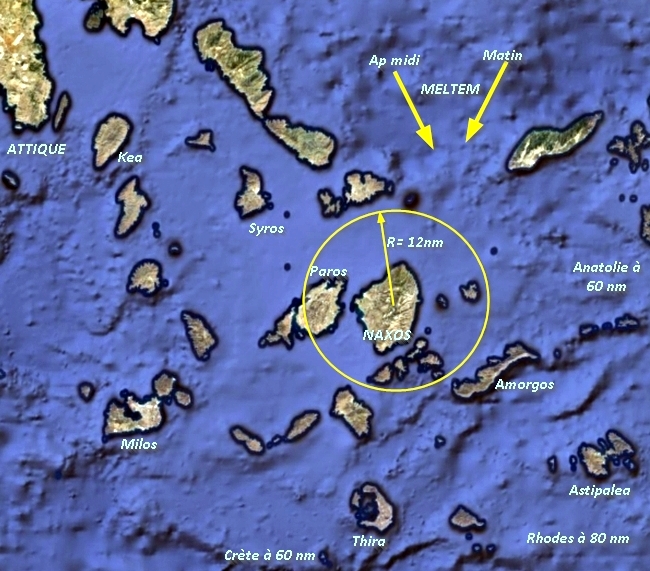

Ce qui implique une organisation du temps de navigation,uniquement pour les beaux jours, généralement de mi-mai à mi-octobre, sous l’influence du Meltem, ou vent étésien en grec, voir note : [3], ce qui aura des conséquences, parmi celles ci :

- Conséquences favorables :

C’est un vent d’un emplacement fiable en force comme en direction. Les anciens possédaient probablement mieux que nous le sens de l’observation et cultivaient la mémoire des signes. Ils devaient surement pouvoir prévoir l’arrivée du Meltem. Un des avantage du Meltem, est aussi, qu’il dégage la visibilité, permettant dans cette zone archipelagique de naviguer à vue. - Conséquences défavorable :

Il lève une mer dure et courte, devenant innavigable contre le vent dès force 6 (beaucoup moins pour les navires de l’époque), et restant dangereuse au portant, nécessitant de pouvoir s’appuyer correctement sur les moyens de propulsion. Ce n’est pas évident aujourd’hui, même avec nos moyens modernes, (voile, moteur, mixte). Conditions qui pour l’époque pré-cycladique, avec des carènes peu profondes et une propulsion essentiellement à la pagaie, devaient très vite limiter le potentiel de navigation. - Conséquences rédhibitoires : Si, généralement le meltem souffle dans le sens des courants dominants, certains caps, l’irrégularité des fonds, et leur remontée brutale, dévient ces courant et modifient par endroits leur force et leur direction, pouvant générer des contre-courant s’opposant au Meltem. là on entre dans des zones extrêmement dangereuses, même pour nos bateaux modernes. Les instructions nautiques françaises recommandaient au XIXè siècle d’éviter le détroit du cap Kafiréa, dans certaines conditions de vent.

Conclusions sur les conditions météorologiques

- La navigation n’était possible que 6 mois de l’année, assujettie au Meltem

- Quelque soit la solidité des bateaux de l’époque, et en mille ans leur nature a du évoluer : l’instabilité du vent limitait les longs parcours. Il fallait pouvoir attendre voir note : [4]

- Sans compas, sans feu, sans cartes, ils avaient besoin de repères visuels pour se situer, et ne naviguaient régulièrement que de jour

- Si l’on estime à 4 nœuds le potentiel de vitesse de leurs bateaux propulsés à la rame, les limites de la zone intra-cycladique étant de 100 milles de Thira à Kea ou de Milos à Astipalea les durées de navigation « ordinaires », voir note : [5] se limitaient à

- Deux journée, en allure portantes

- Six journées (2 fois la route, 3 fois le temps) s’il fallait remonter au vent

- Ceci pour pour une période donnée de vent tolérable pour la résistance des bateaux, comme des équipages.

- Ce qui rendait indispensable de pouvoir sécuriser les bateaux et de pouvoir attendre, soit dans un port, soit sur une plage adéquate.

Le savoir faire maritime

retour menu

Selon toute vraisemblance, ils étaient aussi bons marins que nous si ce n’est meilleurs. sans aide à la navigation, ils devaient compenser par l’observation, l’apprentissage et sa transmission.

Leurs moyens techniques :

- Positionnement géodésique aisé, facilité par la hauteur des îles, leur caractéristiques spécifiques et leur visibilité, les alignements étaient faciles à mémoriser. Ils pouvaient aussi se situer par rapport à la houle, régulière pour chaque île.

- Positionnement du soleil, toujours visible.

- Sondeur : les eaux sont pratiquement toujours limpides, et ils ne voyageaient que de jour.

- guides nautiques et autres portulan : par tradition orale et par l’apprentissage. voir note : [6]

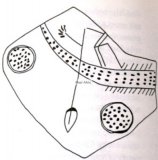

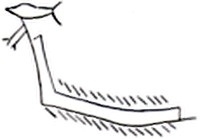

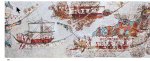

- Ramer et pagayer : les rares témoignages exploitables, sont ceux des poteries, graffiti et surtout les poêles de Syros, montrant tous une propulsion par pagaies, sans appareil à gouverner. Ce qui n’est pas fatalement un handicap pour la manœuvre, voir note : [7] La limite du principe sera liée à la position exposée des pagayeurs, fatalement proches de l’eau... D’où la nécessité de naviguer en eaux relativement calmes.

Ce navire est incisé sur un poêlon découvert sur l’île de Syros, daté de la période cycladique ancien II, 2800-2300 BC. Dessin de L. Basch, Le musée imaginaire de la marine antique (MIMA), Institut hellénique pour la préservation de la tradition nautique, Athènes , 1987, p.81, n° 167, fig. 168 L

L’entretien des bateaux

retour menu

Sans savoir à quoi ressemblaient leurs carènes, on se contentera de déductions de bon sens

- S’il s’agissait de troncs d’arbres évidés, l’entretien se limitait au grattage des œuvres vives. L’opération devait pouvoir se faire en plongée, ou tout simplement en tirant le bateau sur une plage. Les bois locaux, cyprès et pin d’Alep étént réputés peu putrescibles.

- S’il agit de radeaux, quelques soient les moyens de flottabilité : outre, amphore, troncs d’arbres liés, là aussi les l’entretien restait facile à réaliser, y compris en tirant les bateaux sur le sable

- L’ingénierie maritime se développant la flottabilité a du être assurée avec une plus grande complexité. Courant de 3200 à 2400 av.JC, sur une période de 800 ans, la technique a évoluée avec la conception de bordés et de quille. L’entretien devenu plus complexe, a du nécessiter des moyens techniques adaptés à la fragilité des carènes, renforçant les besoin de trouver des plages suffisamment larges dont la pente permettait de hisser les bateaux

Conception et construction des bateaux.

retour menu

Absolument aucune trace iconographique fiable et bien décrite des bateaux de cette époque, à l’opposé de ce que nous ont laissés les égyptiens y compris pour la période précédent le pré-cycladique, ou les minoens. Et pourtant, les découvertes archéologiques récentes de Keros/Daskhalio nous prouvent que les pèlerins de passage se déplaçaient... Et cela ne pouvait se faire qu’en bateau.

Documents fiables à ce jour (juillet 2020)

Historique de l’architecture navale

- De 3200 à 2400 av J.C, sur 800 ans, l’architecture navale a évolué. Initialement, pour naviguer, la méthode la plus simple consistait à utiliser la flottabilité d’une outre faite d’une peau d’animal cousue. Puis vinrent des radeaux composées de structures de roseaux, soutenues par ces outres cousues. Pour l’histoire des Cyclades, nous possédons peu de traces, mais en Egypte et en Mésopotamie, là, nous avons des références, dont les tablettes d’argile d’Uruk et ses représentions de bateaux fluviaux. Leurs bateaux de roseaux, ou radeaux, étaient adaptés aux marais. Constitués de faisceaux de roseaux attachés ensemble, ils sont probablement devenus gorgés d’eau en quelques semaines ou, tout au plus, en quelques mois. Certains d’entre eux avaient des tiges et des poupe particulièrement hautes et droites. Des maquettes et des reliefs de canoës montrent qu’ils étaient propulsés à la fois en pagayant, et avec une perche poussée contre le fond. Ils ressemblent tellement aux canoës de marais mésopotamiens modernes qu’on peut estimer qu’ils étaient également construits en bois. Il n’y avait pas de quille.

retour menu

Evolution de l’architecture navale cycladique

- Comment les Cyclades, privées (ou au mieux, limitées) de moyens de construction, ont elles pu relever le challenge ???

- En adaptant leurs moyens aux conditions économiques rudes de leur environnement. Ce qui aura de conséquences :

- Les difficultés de la navigation cycladique protégeront longtemps les insulaires des agressions d’autres peuples maritimes ou continentaux

- Mais, en s’isolant ils limiteront leur potentiel d’évolution technologique, bornée par un environnement économique frugal.

- Ayant atteint le summum de leur potentiel artisanal sur les bateaux longs et leurs pagaies, ils seront submergés par la puissance de la thalassocratie minoenne, qui aura les moyens de développer les avancées technologiques de la navigation à la voile.

- Les progrès viendront avec la pêche, puis très vite par le commerce et l’artisanat, en s’appuyant sur une production minière significative (dont l’obsidienne).

- L’engrenage né des besoins économiques et de la recherche d’évolutions débouchera obligatoirement sur des constructions adaptées aux conditions spécifiques de la navigation régionale. Ils n’avaient pas d’autres choix ...

- En adaptant leurs moyens aux conditions économiques rudes de leur environnement. Ce qui aura de conséquences :

- Dans ce cadre il est logique que cette croissance se soit développée d’abord autour du potentiel agro alimentaire de Naxos/Paros, nécessaire base de lancement du développement minier, puis artisanal qui structurera l’activité maritime.

retour menu

Nature des carènes et des moyens de propulsion

- Si l’on se fie aux seuls sources historiques que nous possédions à ce jour, il s’agissait de bateaux longs, propulsés par des pagaies. Réponse logique à des conditions météorologiques, qui n’ont aucune raison d’avoir évolué.

- Ces carènes devaient répondre à plusieurs critères

- Utiliser des bois locaux, autant pour la construction que pour l’entretien et les réparations (cyprès et pin d’Alep)

- La structure de la quille et des bordés pouvaient rester légers, sans les contraintes de tolets supportant les tensions d’une propulsion par aviron.

- De même l’absence de voile limitait les compressions en pied de mat, donc de la déformation de la carène. On peut aussi se poser la question de la nécessité d’une voile avec leurs conditions météo : en pagayant aux allures portantes ils s’appuyaient sur le vent et la mer pour conserver une vitesse satisfaisante (exactement comme nous le faisons avec nos annexes modernes). En fait l’utilisation des voiles s’est révélé bénéfique pour les parcours en haute mer des phocéens, minoens et mycéniens. Dans l’univers archipélagique cycladique, la présence d’une voile aurait surtout été un handicap

- La nécessité de pouvoir tirer les bateaux sur les plages, exigeait la création de structures légères, dont les seules limites étaient celles des charges à transporter. Ce qui sera challenge relevé par les minoens, puis les mycéniens, avec des structures plus lourdes, plus résistantes et... plus difficiles à sécuriser... Là, il faudra inventer d’autres moyens de propulsion et... des ports artificiels.

- Sur la querelle Poupe/Proue, nous estimons qu’il s’agit d’une querelle stérile, querelle qui ne sera probablement jamais résolue. La seule chose que l’on puisse déduire, se fait à partir nos connaissances actuelles de navigation en Cyclades : plutôt que de forcer la marche du bateau contre une mer hostile, nous préférons attendre qu’elle se calme. Par contre en allure portante, on pourra supporter une mer plus formée avec une carène légère, suffisamment large et bien protégée pour que la poupe s’allège dans la houle portante.

- On notera aussi, que la propulsion par pagaies était la meilleure réponse à la stabilité de route par mer formée, compensant au mieux la faiblesse d’appareils à gouverner fragiles (« avirons directionnels ») voir note : [8]

retour menu

Nature des cordages et des moyens de mouillage

Les câbles des ancres étaient réalisés en matières dégradables. Selon le lieu et l’époque, ils étaient soit en textile, en papyrus, en jonc dont les fibres étaient tressées ou commises, soit éventuellement en peaux d’animaux.

- Trois végétaux étaient déjà connus à cette époque : le papyrus égyptien, le lin qui a commencé à être cultivé dans le croissant fertile et le chanvre une des premières plantes domestiquées par l’homme, au néolithique, probablement en Asie.

- Dans tous les cas, on imagine mal le tressage des ces éléments exotiques dans des îles infertiles. Tout porte à croire que l’utilisation d’une pierre percée liée à une tresse fragile et putrescible n’était réservée qu’à une immobilisation temporaire du bateau dans des eaux tranquilles avec peu de profondeur.

Il est tout à fait possible par contre qu’ils se soient rendu compte de leur effet stabilisateur en fuite en les utilisant sous forme d’ancre flottante.

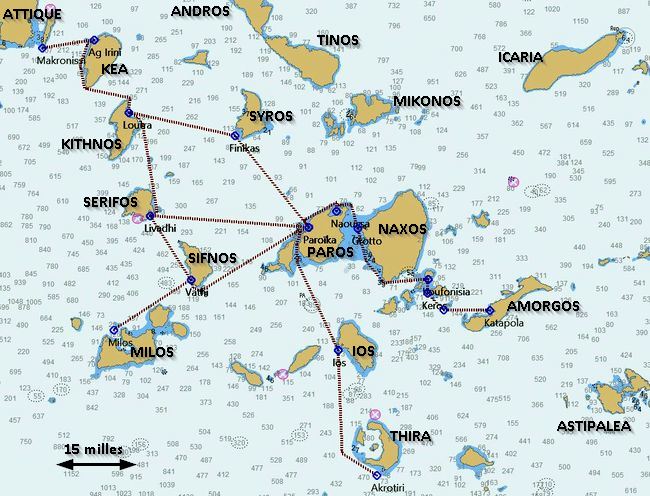

Routes maritimes pré-cycladiques

LES PORTS EN EAU PROFONDE

Définition : protégé des vents et de la mer quelque soit leur direction, ou proposant en toute proximité une presqu’île offrant une alternative sécurisante. Ils doivent aussi offrir une ou des plages permettant de tirer facilement les bateaux à terre. :

- Sur l’axe Keros - Kea

- Excentrés

- Au cœur du complexe technologique

1. Sur l’axe Keros - Kea

- 1.1 Sur Kea : Ag Irini

Situation : Large baie de plus de 1300 m de longueur, composée de deux anses en eaux profondes, protégée tout temps : Korisia et Vourkari. L’île, montagneuse, est découpée en deux vallées verdoyantes plantées d’oliviers, de vignes, de chênes, d’amandiers, d’arbres fruitiers et de cyprès. La plus haute montagne, Profitis Elias, culmine à 570 mètres. Nombreuses plages propices à la mise au sec des bateaux

Ports en eau profonde les plus proches :

- Ag Álistros sur Makronisi sur la route de l’Attique ou de l"Eubée à 10 milles

- Loutra sur Kythnos à 21 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- Koundouros sur la côte Ouest à 7 milles de Ag Irini

- Polais au SE à 13 milles de Ag Irini

- Ormos Kalidhonikhi et Ormos Spathi au NE de l’île à 9 milles de Ag Irini en contournant Kea par le nord (au vent des vents dominants)

Sites préhistoriques Dans l’Antiquité, elle était connue sous le nom de Céos (Κέως / Kéôs). Kéa est habitée depuis le Néolithique :

- des fouilles du début du xixe siècle à Képhala ont révélé un village et une nécropole datant du IVe millénaire.

- La presqu’île d’Aghia Irini abrite un important site de l’Âge du Bronze, fouillé par John Caskey ; ce site est contemporain du site de Phylakopi sur Milos.

- 1.2 Sur Kithnos : Loutra

Situation : sur la face NE de l’île, au SE de la très grande baie d’Ormos Loutron, on trouve deux anses bien protégées, bordées de plages commodes : O. Ag Irini et 0. Arkoudi. L’île est montagneuse et aride. Pour un littoral d’environ 100 km, elle compte plus de 70 plages , dont beaucoup sont encore inaccessibles par la route. Pourtant, Loutra est réputé pour ses sources thermales. L’île était aussi productrice de minerai de fer, aujourd’hui épuisé.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Loutra à Ag Irini : 21 milles

- de Loutra à Finikas en Syros : 20 milles

- de Loutra à Livadhi en Serifos : 21 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Ag Ioannis sur la côte Est, à 3 milles de Loutra.

- O. Ag Stefanos voisin du précédent

- O. Apokriosi, à 12 milles de Loutra, sur la côte ouest formant avec O. Colona et O. Fikiadha (tout deux séparé d’une mince bande de sable) un phénoménal spot de mouillage tout temps.

Sites préhistoriques

- une colonie mésolithique ( 10000 BCE - 8000 BCE) vivait à Maroulas sur la côte nord-est. Le site, à proximité du village de Loutra, est situé sur le rivage et de grandes portions ont été érodées par la mer. Des fouilles récentes, ont trouvé des squelettes humains intacts , ainsi que des artefacts en pierre et une partie d’un trottoir, probablement habité par des chasseurs-cueilleurs.

- A Skouries près du sommet de l’île, sur le mont Profitis Elias, on a trouvé des traces d’extraction de minerai de cuivre, datant du troisième millénaire avant notre ère (première période cycladique), indiquant que Kythnos était était fournisseur de matières premières pour la métallurgie d’autres îles pendant l’âge du bronze .

- 1.3 Sur Serifos : Livadhi

Situation : au sud de l’île, relativement mal protégée des coups de vents de sud, qui imposaient probablement très vite de monter les bateaux sur les plages. Sérifos tirerait son nom du grec ancien sterifos signifiant « stérile ». Point culminant de la petite île, 78 km² , le mont Troullos atteint 585 m. Sérifos est connue depuis l’Antiquité pour ses mines de fer, extrait jusqu’en 1960.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Livadhi à Loutra en Kythnos : 21 milles

- de Livadhi à Paroika en Paros : 30 milles

- de Livadhi à Vathy en Sifnos : 14 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Koutala sur la côte sud, à 5 milles de Livadhi

- O. Maliadiko sur la côte sud, à 6 milles de Livadhi

- O. Megalon Livadhion sur la côte SW, à 9 milles de Livadhi

Sites préhistoriques

- Rien de connu, à croire que ces habitants, mineurs laborieux se sont peu souciés de leur histoire. La seule chose dont on soit à peu près certain est, que les premiers habitants de Serifos étaient des grecs ioniens. Et on ne possède des informations fiables sur ce peuple qu’à partir de documents datant de la Crète mycénienne soit, largement postérieure (un millénaire) à l’époque pré-cycladique.

- Note sur les tribus grecques [9]

- 1.4 Sur Siifnos : Vathi

Situation : au SW de l’île, complètement protégé « tout temps », certainement le meilleur mouillage des Cyclades, aussi bien en eaux profondes qu’en potentiel à terre, avec de nombreuses plages pratiques pour tirer les bateaux au sec. l’île était très riche grâce à ses mines d’or et d’argent, datés de la période Grotta-Pelos (première moitié du IIIe millénaire)

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Vathy à Livvadh en Serifos : 14 milles

- de Vathy à Paroika en Paros : 26 milles

- de Vathy à Milos : 17 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Fykiada sur la côte S/SW à 2 milles de Vathy

- O. Platys Gialos sur la côte SE à 5 milles de Vathy

- O. Faros sur la côte SE à 6 milles de Vathy

Sites préhistoriques

- Sifnos, était célèbre pour la richesse de ses mines d’or, d’argent et de plomb, remontant au 3ème millénaire avant JC et sont les plus anciennes mines découvertes en Europe.

- Les premières traces archéologiques d’occupation importante de l’île datent de la période du Bronze ancien, (IIIe millénaire av. J.-C.). Outre des cimetières renfermant des idoles cycladiques, il existe des traces datés de la période Grotta-Pelos (première moitié du IIIe millénaire), des galeries creusées étaient rebouchées à la fin de l’exploitation minière, sans doute pour des motifs religieux. L’exploitation semble ensuite cesser au second millénaire.

- Les sites d’Aghios Andréas et Aghios Nikitas abritent des acropoles mycéniennes. L’île fut colonisée par les Ioniens vers le début du premier millénaire. À l’époque archaïque, l’île était très riche grâce à ses mines d’or et d’argent comme en témoigne le « Trésor » de Siphnos à Delphes construit au VIe siècle avant notre ère.

2. Les ports excentrés

retour menu

- 2.1 Sur Syros : Finikas

Situation : situé au SE de l’île, Finikas est les seul port naturel de Syros qui comporte peu d’abris, et pourtant Chalandriani dans la région montagneuse de NE Syros est, archéologiquement riche en marbre, métaux et poteries, remontant au bonze ancien. C’est le plus grand cimetière cycladique connu, avec de riches tombes confirmant l’évaluation de son origine culturelle Keros-Syros ( 2500 et 2200 av. J.-C ).

Le meilleur abri en eau profonde se trouve au SW de l’île dans la baie de Finikas, plus exactement au sud de la baie, sur les restes engloutis de l’ancienne Phoinika. Contrairement à nos habitudes de quillards obsédés par leur tirant d’eau. Les marins pré cycladiques recherchaient des presqu’îles procurant deux abris de chaque côté de l’isthme, ici de part et d’autres la presqu’île du cap Dhiakoftis.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Finikas à Loutra en Kythnos : 20 milles

- de Finikas à Paroika en Paros : 22 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- Paralia Agkathopès au sud de la baie de Finikas, de l’autre côté de l’isthme

- Paralia Finikas au NE de la baie

- Megas Gialos au sud de Syros et à 4 milles de Finikas.

Sites préhistoriques

- Poêle à frire de Syros

- avec une représentation de navire trouvée par Chrístos Tsoúntas à Chalandriani

- Syros

Si l’on admet que la civilisation pré-cycladique s’est développe sur la base d’échanges maritimes d’îles en îles, Syros ne se trouve pas sur un axe de circulation favorisant le commerce. Sous le vent des barrières montagneuses de Mikonos, Tinos et Andros levant rapidement une mer très dure, on a du mal à imaginer que des hommes aient pris le risque d’y établir des lignes régulières. Il faut plutôt l’imaginer comme un terminus d’une route régulière plus à l’ouest sur l’axe Milos - Paros/Naxos - Kea vers les débouchés continentaux.

Il n’en demeure pas moins que l’on y a découvert un peu plus de 600 tombes. Ces tombes sont disposées en groupes et sont pour la plupart des tombes individuelles. Des objets d’une grande diversité accompagnaient le défunt, parmi lesquels des idoles cycladiques, dont un type porte précisément le nom de la nécropole de Chalandriani, des vases de marbre, de nombreux objets de céramique parfois décorés de motifs incisés ou peints, comme les fameuses « poêles à frire » dont la fonction n’est pas connue, de menus objets de bronze et d’os, des coquillages, etc - Finikas.

C’est un paradoxe : avec Posidhonia, situé au sud de la baie, c’est le meilleur mouillage de l’île, en fait le seul assurant une sécurité tout temps. Or il n’y a aucun vestige pré historique inventorié ici. Il faut aller de l’autre côté de l’île pour trouver ces traces, à Chalandriani.

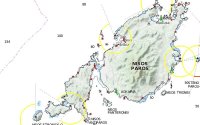

- 2.2 Sur Milos : Adamas

retour menu

Situation : l’île de Milos (ou Milo, ou Melo) situé à l’extrême sud-ouest de l’archipel des Cyclades, à 60 milles de la côte de Laconie. De W en E, elle mesure 23 km, contre 12 km du N au S, pour une superficie globale de 151 km2. La plus grande partie de l’île est couverte de collines dont la plus haute, le mont Profitis Ilias, culmine à 774 mètres. Pauvre en eau, elle n’est plus auto suffisante aujourd’hui. Excentrée par rapport aux routes pré-cycladiques, c’est un cul de sac tirant sa richesse et son intérêt de ses richesses minières : soufre, manganèse, bentonite, etc et l’obsidienne en particulier.

À l’instar de Santorin, c’est une île d’origine volcanique. L’île est peuplée dès le IIIe millénaire av. J.-C. À l’Helladique Ancien (2300-2100 BC), elle vend de l’obsidienne à une grande partie de la Grèce continentale, et même à Chypre, la Crète et l’Égypte. Le site de Phylakopi est l’un des plus importants du monde égéen pour la période du Bronze ancien en trois phases : d’abord pré-cycladique puis minoenne et mycénienne, les deux dernières correspondant à son épanouissement. On peut donc considérer qu’à l’époque du bronze ancien (3200 2400 BC), le développement commercial de l’île ne se faisait que par les moyens de communication du monde pré cycladique sur l’axe Keros/Ag Irini, et, ce n’est que sous l’influence minoenne puis mycénienne que les marins de l’île pourront s’aventurer en haute mer, grâce aux progrès de l’architecture maritime et à ceux ce la technologie tenon/mortaise, garantissant la solidité des bateaux.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Adamas à Vathy en Sifnos : 17 milles

- Pour mémoire, par la haute mer pour

- Monemvasia et les côtes du Péloponnèse : 60 milles

- Akrotiri en Thera, sur la route de la Crète : 50 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- Paralia Pollonia à l’extérieur de la caldea face à Kimolos, très proche de Phylakopi

- Paralia papikinou dans la caldera au sud immédiat de Adhamas

- Paralia Emborios dans la caldera à l’ouest..

Sites préhistoriques

- Peu de traces de la culture pré-cycladique à Phylakopi. Il faudra attendre l’influence minoenne pour que Milos se développe. Pour les périodes précédentes (3200 - 2400 BC) on peut estimer que si l’extraction de l’obsidienne représentait un pôle d’intérêt de première grandeur, son transport, lui, restait limité par les faibles moyens maritimes de l’époque. Ils resteront dépendant de la puissance du centre cultuel Keros/Naxos/Paros. D’ailleurs, à contrario, si Phylakopi a pris de l’ampleur avec l’arrivée tardive des minoens puis des mycéniens, c’est bien lié aux progrès de l’architecture navale que les envahisseurs amenaient avec eux.

- Significatif de la pauvreté culturelle de l’époque la graffito de la prison de Milos, seul témoignage culturel sur l’île à l’époque, montrant le fragment d’un navire , où la poupe et une partie du navire sont conservés, sur lequel, également gravée, une figure humaine est représentée. A comparer avec la qualité graphique des « poêles à frire de Siros » à la même époque.

- Néanmoins, l’importance de cette coque réside dans le fait qu’elle montre que le navire était équipé d’un gouvernail à pagaie.

- 2.3 Sur Ios : Ios Port

retour menu

Situation : l’île de Ios située au sud de l’archipel des Cyclades, offre l’avantage d’une halte sécurisée entre Thera et le groupe Paros/Naxos. L’île est principalement constituée de rochers composés de schiste, quartz et marbre. Le point culminant, Pyrgos, est situé à 713 m d’altitude. Aride, elle offre peu de ressources. De longues périodes de l’histoire de l’île ne sont pas documentées et il est possible qu’elle ait été périodiquement inhabitée en raison de sécheresses. Cependant, des tombes trouvées dans la région de Manganari au sud de l’île montrent que Ios était occupée dès le IIIe millénaire av. J.-C. On note aussi que Manganari se trouve sur la route de Thira.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Ios à Paros : 24 milles

- de Ios à Akrotiri en Thira : 27 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Koumbouras à 1 mille au nord de Ios Port

- O. Milopotamou à 1 mille au sud de Ios Pot

- O. Manganari à 6 milles, au sud de l’île.

Sites préhistoriques

A part quelques vestiges trouvés sur Manganari, rien actuellement de l’époque pré-cycladique sur Ios. Pourtant l’île a fatalement été une halte commode entre Thira et Naxos/Paros, c’est toujours le cas aujourd’hui avec nos yachts modernes !!!

- 2.4 Sur Thira : Akrotiri

retour menu

Situation : immense paradoxe, nous ne pouvons savoir à quoi ressemblait Thera (ou Thira, ou Santorin) avant que n’explose le volcan au XVème siècle av J.C.

Aujourd’hui très inhospitalière, ce ne devait pas être très différent avant l’explosion. Il est tout à fait possible que le port artificiel dont il reste des vestiges submergés au cap A. Exomytis au sud de l’îles ait existé à l’époque pré-cycladique, en même temps que l’essor de la civilisation minoenne. Nous sommes à 60 milles de la Crète, et les minoens, au contact de l’Egypte et des phéniciens, maîtrisaient mieux l’architecture maritime que les grecs des Cyclades. Ils savaient déjà utiliser la technologie tenon/mortaise, et le maniement des voiles.

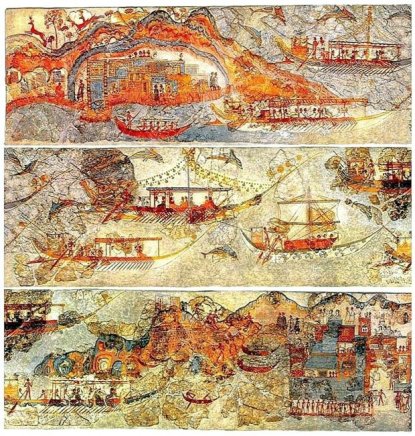

Les peintures retrouvées miraculeusement enfouies à Akrotiri nous montrent de grands bateaux paradant en eaux calmes. Sans plages, il fallait un port artificiel. Elles nous montrent aussi des scènes d’une nature luxuriante et généreuse : rivières, animaux, scènes de chasse. Comme tous les volcans, Thera devait être un phénoménal château d’eau, point d’intérêt majeur pour les marins pré cycladiques, mais aussi pour les envahisseurs minoens qui en firent une colonie, marche et camp de base de leur attitude hégémonique... Le monde thalassocratique minoen était en marche

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Akrotiri à Ios : 27 milles

- de Akrotiri à Cnossos en Crète : 60 milles (sans aucun abri, en haute mer)

Sites préhistoriques

Fouillées de 1967 à 1974, les peintures murales offrent une fenêtre cruciale sur l’histoire de Santorin, dépeignant le monde égéen au début comme une société hautement développée. De toutes les découvertes découvertes à Akrotiri, ces fresques constituent la contribution la plus significative à la connaissance actuelle de l’art et de la culture égéenne. Dans leur technique, leur style et leur contenu thématique, les peintures sont des objets d’étude inestimables pour les archéologues, les historiens de l’art, les zoologues, les botanistes et les chimistes. Ces peintures représentent des personnages anciens, des coutumes et des événements historiques.

Les anciens artistes de Thera utilisaient pleinement leurs couleurs : le jaune était utilisé pour la fourrure dorée des lions ou la peau des jeunes, et comme substitut du vert clair pour les plantes peintes comme le myrte. Le bleu était utilisé comme gris foncé pour indiquer les oiseaux, les peaux d’animaux, les écailles de poisson et les têtes rasées des jeunes personnages. Le bleu profond était également utilisé pour suggérer le vert profond du lierre, du papyrus, du lys, des roseaux et des palmiers.

Bien que postérieure à la culture pré-cycladique (17ème siècle av J.C), le degré de technique montre bien son origine minoenne et une parenté évidente avec l’art développé à Cnossos, renvoyant les maigres parutions purement cycladiques au panthéon d’un moyen âge obscure. Ici, détail de la grande fresque : le départ de la flottille, montrant un paysage de végétation subtropical, centré autour d’un fleuve, aux berges couvertes d’arbustes et de palmiers, avec au loin le désert. La végétation devient méditerranéenne à l’une des extrémités (on y voit des chênes, des pins et un lion poursuivant un troupeau de cerfs). Sans que l’on sache d’où ils partaient ni où ils arrivaient... Thera, Crète, Egypte ???

Cette grande fresque était très visible dans la salle de séjour de la maison ouest d’Akrotiri. Le propriétaire des lieux tenait donc à ce qu’on la voit, sans doute parce qu’elle représente, telle une bande dessinée, ses exploits. Note, [10]

- 2.5 Sur Amorgos : Katapola

retour menu

Situation : Amorgos, la plus orientale des Cyclades, s’étend sur 121 km², comptant 112 km de côtes. C’est une épine montagneuse de 6 km de large et 30 km de long, orientée SW/NE elle barre la route au Meltem. Le mont Krikellos, situé au nord, culmine à 821 m. Cette barrière montagneuse a pour conséquence de rendre périlleux la navigation à l’Est de ’île, sous le vent dominant (Meltem), en été. L’hiver, exposée au tempêtes de SE, c’est pire... Ajouté à cela, un vortex de courants entre Dhonoussa et la pointe nord d’Amorgos s’oppose au meltem levant une me dure

Seule solution de navigation : vers l’ouest et les petites Cyclades, toutes proches. l’île comporte deux ports : Aigiali et Katapola et un abri au sud : Kalotaritissa. Seul Katapola peut être considéré comme port en eau profonde. On y trouve d’ailleurs un site archéologique « Ancient Minoa » dominant le port, mais d’origine post cycladique.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Katapola à Koufonissia (petites Cyclades) : 14 milles

- de Katapola vers Astipalea (par une mer dure) : 40 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Maltezi dans la baie de Katapola

- O. Kalotaritissa au sud de l’île à 5 milles de Katapola

- O. Aigiali au nord de l’île à 9 milles de Katapola

Sites préhistoriques

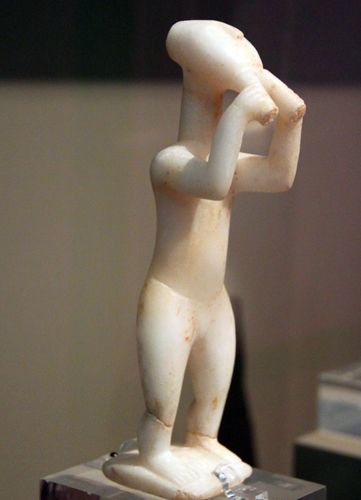

Amorgos est habitée dès le Néolithique (pointes de flèches en obsidienne remontant à 4500 avant notre ère). La période proto-cycladique, entre 3000 et 2000 avant notre ère, est l’âge d’or de l’île. Une douzaine d’acropoles avec palais et nécropoles ont été identifiées. Surtout, Amorgos produit alors de très nombreuses idoles cycladiques, donnant leurs noms à deux variétés de statues du type « canonique », celles de Kapsala et de Dokathismata. Le type le plus caractéristique est la statue debout, la tête un peu inclinée en arrière et les bras croisés. Différentes variétés de ce type « aux bras croisés » peuvent être distinguées (nommées d’après les cimetières d’Amorgos, Naxos et Syros dans lesquels les statues ont été découvertes en premier) :

- Le style de Kapsala (Amorgos) Les idoles montrent une tendance à la minceur, en particulier dans les jambes, qui sont beaucoup plus longues et n’ont pas la musculature puissante suggérée dans les formes des sculptures antérieures. Les épaules et les hanches sont également beaucoup plus étroites et les personnages eux-mêmes sont de très petite taille, rarement plus de 30 cm de long.

- Le style de Spedos (Naxos)

- Le style de Dokathismata (Amorgos) ces idoles présentent de larges épaules anguleuses et un profil droit. Les figures de Dokathismata sont considérées comme les plus stylisées des figures à bras pliés, avec une forme longue et élégante qui affiche un sens aigu de la géométrie qui est particulièrement évident dans la tête, qui présente une forme presque triangulaire

- Le style de Chalandrianí (Syros).

Entouré au nord, à l’Est et au sud par une mer hostile, Amorgos ne pourra se développe que vers l’ouest, mais, quelle route !!! elle se trouve à 10 milles de Keros, le centre technocratique du nouveau monde pré-Cycladique. Elle restera néanmoins une impasse jusqu’à l’arrivée des minoens ... mais, 1000 ans plus tard

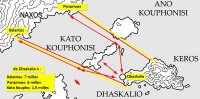

3. Le Pôle technologique de Keros et ses annexes

retour menu

Question : pourquoi Keros ???

Probablement par la conjonction d’éléments constitutifs positifs :

- La beauté du site, son aspect pyramidal, son isolement le prédisposait à la liturgie et au sacré. L’imbrication du monde religieux et économique est une constante dans la Grèce antique : Delos, et Delphes le montreront ultérieurement

- La proximité de minerais rares pour l’époque : or, argent, cuivre, étain, plomb et l’obsidienne pour les outils sur Sifnos, Serifos, Kythnos et Melos.

- La profusion de carrières de marbre de qualité, sur Naxos et Paros

- La présence d’émeri sur Naxos et de pierres ponce sur Thera permettant le polissage du marbre

- Enfin et surtout des conditions de navigation tolérables pour la fragilité des bateaux de l’époque : courtes distances (#24 milles maxi, soit 6 heures de navigation sécurisée), une mer clémente dans un univers archipélagique connu, la présence de nombreuses plages bien protégées permettant de tirer les bateaux au sec et par là, de sécuriser les trajets.

- La richesse agricole de l’environnement Naxos/Paros, élément matériel moteur indispensable à tout progrès technologique (on invente mieux l’estomac plein)

C’est le schéma de développement de Keros : la liturgie religieuse sur Kavos à l’ouest de l’île et juste en face, relié par une chaussée aujourd’hui submergée : l’îlot Dhaskalio, où bénéficiant de très bonnes conditions climatique (vent et orientation de ce vent, degré d’humidité, température, exposition au soleil, etc...) permettront de passer de la technologie du four du potier à celui des fondeurs... La métallurgie du bronze était inventée, ici pour les Cyclades voir note : [11] Invention tardive et limitée comparée à celle du plateau anatolien.

Question : quelles annexes ???

Même avec l’isthme reliant Keros à l’îlot Dhaskalio émergeant, avant la montée des eaux (4 à 6 m ici), Keros, ne comportait pas de port, ni de plage satisfaisants. Les nombreux bateaux assurant le transport des pèlerins, l’approvisionnement du minerai, du bois et des nourritures devaient pouvoir s’abriter ailleurs. C’est la proximité des Koufonisia qui le permettra, parfaite halte, entre le centre technologique et religieux et Naxos, pourvoyant aux besoins en matières premières.

Mais, annexes également les plages sud et nord de Naxos et les mouillages sécurisés de Paros et Anti Paros. Les autres petites Cyclades (Schinoussa et Iraklia) participeront aussi à l’efficacité de cette base maritime

Les erreurs d’analyses faussant le jugement : [12]

- Selon Cyprian Broodbank, mais aussi Colin Renfrew : un facteur évident est que les Cyclades se trouvent au cœur du sud de la mer Égée. Les îles les plus au nord frôlent les côtes de l’Attique et de l’Eubée, les îles de l’est reviennent au sud-est de la mer Égée et de l’Anatolie, le volcan sombre de Thera (également connu sous le nom de Santorin) se dresse la sentinelle au-dessus de la mer ouverte vers la Crète et, à l’ouest, Melos se trouve à mi-chemin entre la Crète et le Péloponnèse. voir note : en fait l’argument de la facilité de navigation en Egée, sera tenu par les membres du « British School at Athens » : [13]

ndlr : Or... pour l’époque pré cycladique, les bateaux ne pouvaient pas affronter la haute mer, ils ne devaient impérativement naviguer en sécurité que dans l’archipel, dans une mer moins rude. Ce qui n’empêchait pas les échanges : îles par île sur des trajets courts et sécurisés par le potentiel offert par de très nombreuses plages. De Santorin à Kea et de Milos à Amorgos., mais certainement pas en haute mer.

La communication et les échanges pouvaient s’établir sur un axe Nord/Sud (et inversement), pour de courtes étapes entre des îles proches, véritables stations d’attente.

- Au final (terminus nord !!!) on trouve un débouché commercial continental entre Ag Irini, sur Kea, et l’Attique, comme le montre les fouilles du cimetière d’Aghios Kosmas (entre Athènes et Sounion) en Attique qui ont révélé des objets prouvant une forte influence cycladique, due soit à la présence d’une forte proportion de la population voire d’une véritable colonie provenant des îles.

- Au départ (terminus sud) le complexe technologique de Keros et ses annexes (Koufonisia, Naxos/paros)

Télécharger ce document, taille 420.5 ko Document (PDF – 420.5 ko)

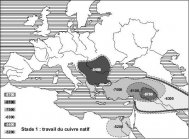

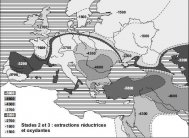

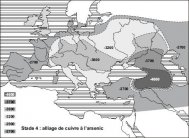

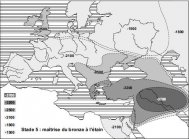

Chronologie de la création du bronze :

- Le bronze apparaît pour la première fois en Mésopotamie, vers 3700 av. J.-C. (première dynastie. d’Ur). On y trouve des bijoux, mais aussi des poignards, herminettes, haches, etc.

- En Anatolie, il faut attendre 3200 av. J.-C. pour trouver les premiers bronzes véritables, notamment dans la ville de Troie (Troie I).

- Dans les Cyclades vers le Cycladique Ancien II (CA II) (2800 - 2300) dit aussi Culture Kéros-Syros

- En Europe, l’usage du bronze se répand entre 2100 et 1800 av. J.-C. seulement. Avant cette date, les objets sont plutôt en cuivre ou en cuivre à l’arsenic, ou ne contiennent que très peu d’étain.

- La période chalcolithique au Nord de l’Italie, entre 2800 et 2200 av. J.-C., a vu se développer l’utilisation du bronze arsénié. En effet, il semble que ce soit l’alliage le plus commun du bassin méditerranéen à cette époque

- Sur Keros la métallurgie du bronze apparaît entre 2750 et 2300 BC

- A Chypre, l’usage du bronze apparaît avec le Chypriote moyen (Bronze moyen), vers 1750 av. J.-C. La cause de ce retard relatif est probablement l’absence de gisements d’étain sur l’île.

- Les vestiges archéologiques en Égypte, suggèrent que le bronze arsénié a été produit longtemps en parallèle du bronze à base d’étain, démontrant ainsi qu’il n’y eut pas qu’une succession d’alliages au cours du temps, de meilleurs alliages plus récents remplaçant les plus anciens. Le bronze à base d’étain ne présente pas de réel avantage métallurgique. Il est plus probable que la disparition du bronze arsénié, dans l’usage général est liée au fait que l’alliage avec l’étain donne des coulages d’une résistance comparable, mais ne nécessitait pas d’écrouissage approfondi pour atteindre une résistance acceptable. Il est également probable que des résultats plus fiables étaient atteints avec l’étain, qui peut être ajouté directement au cuivre dans des proportions spécifiques, alors qu’il est nettement plus difficile de juger la quantité précise d’arsenic ajoutée lors du procédé de manufacture.

Le transfert de technologie a bien été importé, pratiquement un millénaire après son utilisation usuelle en Anatolie, trouvant à Keros les conditions matérielles idéales de développement : un cadre religieux garantissant la stabilité politique et policière, de bonnes conditions d’approvisionnement du minerai, un environnement agricole prospère (Naxos/Paros) et de bonnes plages en toute proximité pour garer les bateaux...

Leurs échanges prospéreront tant qu’ils pourront assurer le contrôle de leur empire commercial : celui de l’archipel Cycladique sur l’axe Keros Kea, et ses exportation continentales par l’Attique. Le jour où les minoens, puis les mycéniens prendront le contrôle de ces routes, grâce à des moyens maritimes supérieurs (technologie tenon/mortaise et utilisation de voiles), s’en sera fini de la puissance cycladique.

- 3.1 Keros

retour menu

Situation : Avec 15,2 km², Kéros (en grec Κέρος) est la plus grande île des petites Cyclades (Mikres Kyklades). Aride et inhabitée aujourd’hui la plus grande des petites Cyclades culmine à 432 m. Les petites Cyclades forment un archipel de petites îles grecques au sud de Naxos entre les îles d’Ios et d’Amorgos, constitué de six îles principales : Iraklia, Schinoussa, Donoussa, Kato et Epano Koufonissia, et enfin Kéros.

Toutes ces îles étaient habitées durant l’Antiquité comme en témoignent les ruines et tombes retrouvées. Elles furent désertées par la suite, servant de lieux de pâturage. Elles furent progressivement colonisées par des habitants d’Amorgos à partir du XVIIIème siècle, l’habitat finissant par devenir permanent au XIXème siècle, surtout suite à l’expropriation d’une partie des terres du monastère après la guerre d’indépendance. Elles acquirent successivement leur autonomie administrative à partir des années 1920.

Aujourd’hui seules Iraklia, Schinoussa, Donoussa et Epano Koufonissi sont habitées. Administrativement, les petites Cyclades dépendent à présent de Naxos.

Aujourd’hui déserte, Keros joua un grand rôle dans la civilisation cycladique.

Ports en eau profonde les plus proches :

- de Keros à Katapola en Amorgos : 14 milles

- de Keros à Parianos en Pano Koufonisia : 3 milles

- de Keros à Ormos Ag Panagia en Kato Koufonisia : 1 mille

- de Keros à Kalantos, au sud de Naxos : 7 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

- O. Nero sur Kato Koufonisia à 1 mille

- O. Plage N Kato Koufonisia à 1 mille

- O. Ammos sur Pano Koufonisia à 2 milles

- Pour mémoire, les plages de Naxos sud sont à 3 milles

Toutes les photos GE montrent Keros depuis les plages des Koufonisia

Sites préhistoriques

On comprend mieux l’implantation de Dhaskalio et de Keros, quand on les situe par rapport à Naxos pour l’approvisionnement du minerai, du marbre, du bois et de la nourriture, et à Kato Koufonisia pour ses nombreuses plages et ses facilités de stockage des bateaux.

On comprend mieux l’implantation de Dhaskalio et de Keros, quand on les situe par rapport à Naxos pour l’approvisionnement du minerai, du marbre, du bois et de la nourriture, et à Kato Koufonisia pour ses nombreuses plages et ses facilités de stockage des bateaux.

Une fois finalisé, le site se présentait ainsi

- Sur Keros, aride, probablement pas grand chose, mais à l’ouest de l’île, on trouve à Kavos deux sites religieux. Ce ne sont pas des tombeaux mais des lieux de dépôt d’objets sacrés dont on ignore la liturgie. On y a retrouvé, malgré les pillages de très nombreux objets cassés : idoles, statues, vases, poteries, outils ou ustensiles, tous cassés volontairement et déposés sur deux sites proches de l’îlot Dhaskalio. On y a découvert aussi des galets venant de Kato Koufonisia. On ne sait pas aujourd’hui faire le lien entre Kavos et Dheskalio, mais il est clair que cela n’a pu s’organiser que sous une autorité religieuse, et que c’est cette autorité qui a pu préserver l’harmonie du site, et très certainement bien au delà sur les routes commerciales pré cycladique

- Sur l’îlot Dhaskalio, une équipe de recherche archéologique de l’Université de Cambridge et des spécialistes grecs locaux, ont mis à jour une série de bâtiments, d’escaliers, de murs et d’un système de drainage, preuves d’un peuplement urbain sophistiqué, selon eux. La plupart des structures étaient en marbre importé de Naxos, proche de Dhaskalio (7 milles). Ils ont également trouvé des moulages utilisés pour créer une variété d’outils métalliques, y compris des haches, des ciseaux, des fers de lance et des poignards.

- La colonie de Dhaskalio et Kavos, le sanctuaire voisin sur Keros, semblent avoir été utilisés pendant environ 400 ans avant d’être abandonnés. Mais ont ne sait qui, exactement, a vécu à Dhaskalio. Cela reste encore un mystère. Il est probable que sur cette période le style de vie et les croyances ont dû évoluer avec le temps, aboutissant à la pratique d’activités artisanales intenses (fabrication d’outils métalliques) sur le site autour de l’âge du bronze cycladique précoce (# 2400 av JC). Ce qui a nourri un commerce et des échanges maritimes locaux (cycladiques) fructueux, nécessitant impérativement la maîtrise des moyens de transports maritimes archipélagiques, puis l’exportation aussi bien des outils que du minerai vers le continent via le seuls point d’accès adéquat : Ag Irini sur Kea vers l’Attique.|

- 3.3 Les Petites Cyclades : Iraklia, Schinousa, Koufonisia

retour menu

Situation : Au sud en toute proximité de Naxos 4 îles déjà décrites sur PTP

- Iraklia

- Schinoussa

- Pano et Kato Koufonisia

- Keros et Anti-Keros

Plus au nord, Donoussa sort de l’exposé, hors du circuit Keros/kea. Trois de ces groupes d’îles : Iraklia, Schinoussa et les Koufonissia offrent des caractéristiques communes :

- Une météo sereine protégée par la puissance du massif naxien

- Une mer calme, brisée par la multiplicité des îles et îlots

- Peu de courants

- Des fonds de faible amplitude favorisant le repeuplement piscicole.

- De bon ports en eau profonde relativement bien abrités, dans tous les cas, complémentaires

- Une multitude de plages permettant la mise au sec, entre Keros et Naxos

Une seule fait exception : Keros, mais c’est sans gravité, les autres îles des petites Cyclades sont là pour servir de trait d’union avec Naxos... Ce sont les premières annexes de la route pré cycladique : Keros-Kea

A titre d’exemple, la construction des terrasses en marbre de l’îlot sacré Dhaskalio, ont exigé l’apport de 7 à 10.000 tonnes de marbre de Naxos. Au plus court, il existe deux plages d’embarquement du marbre sur le sud de Naxos : Kalantos et Panormos, situés à 6 et 7 milles de Dhaskaliio, avec à mi route la possibilité de faire des transfert sur Kato Koufonisia. Ils ne disposaient à l’époque que de radeaux armés d’une vingtaine de pagayeurs, et pouvant charger (estimation) deux tonnes de marbres. Il aurait donc fallu de 3500 à 5000 voyages AR pour un seul bateau, soit pour une hypothèse de 120 jours/navigation par an : de 60 à 80 ans de travaux. Avec 10 bateaux, 10 fois moins, mais 200 marins à nourrir et à loger. Avec 50 bateaux 2 ans, mais 1000 marins à entretenir, sans parler de la maintenance des bateaux... D’où l’intérêt de bénéficier de bonnes plages. CQFD...

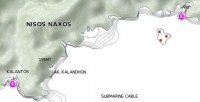

- 3.4 Naxos

retour menu

Situation : La plus grande et la plus haute île des Cyclades, située pratiquement au cœur de l’archipel, à approximativement 100 milles du Péloponnèse, de la Crète et de la Turquie continentale, ce qui l’isole par des mers difficiles à naviguer. Seul au nord Kea et l’Attique restent facilement accessibles grâce au chapelet des îles cycladiques. L’île est riche : pourvue d’une mer poissonneuse, bordée de hauts fonds, riche de marbre et d’émeri extraits depuis l’antiquité, fertile par ses forêts et ses grandes plaines à l’ouest de l’épine montagneuse établie du nord au sud et proposant à l’Est des versants accidentés faciles à défendre. Sur ce versant, on trouvera, au SE une série de belles plages permettant l’accès à Keros située à moins de 7 milles au large.

- Clairement, Naxos offrait les moyens économiques d’amorçage d’une civilisation maritime d’échanges et de commerce. C’est ici que la culture pré cycladique est née... Il n’y avait pas de meilleur site...

Ports en eau profonde les plus proches :

On ne trouve pas aujourd’hui de port en eau profonde naturel sur Naxos. Le seul port artificiel, se situe face à Paros, sur les lieux du site antique de Grotto. Selon la revue sur Risques littoraux en Méditerranée voir note : [14] la montée des eaux sur cette région serait de 4 m pour l’an 2000 BC, confirmé par Colin Renfrew pour Dhaskalio. De ce fait, l’îlot Apollonas aujourd’hui relié à Naxos par un digue artificielle, était une presqu’île à l’époque pré cycladique, protégeant du Meltem une belle fosse maritime, encore signalée par la bathymétrie actuelle.

- de Naxos à Naoussa en Paros : 7 milles

- de Naxos à Paroika en Paros : 14 milles

- de Naxos à Finikas en Syros : 27 milles mais aussi en deux étapes plus courtes :

- de Naxos à Delos : 16 milles

- de Delos à Finikas : 18 milles

Plages annexes permettant une mise au sec

De nombreuses plages, sur la côte Est, face à Paros, qui devaient permettre d’entretenir un lien resserré ente les deux îles. Le chenal, long de 10 milles, n’en mesure que 3 de large au plus étroit. La région de Naxos/port, aujourd’hui marécageuse et aménagée, devait aussi offrir du potentiel... Mais, le plus intéressant concerne la côte SE, faisant face aux Koufonisia et... à Keros. Entre autres :

- O. Kalantos, tout à l’Est, aménagée aujourd’hui d’une petite marina

- O. Panormos à l’Ouest

- O. Rina au centre (mais il y en a d’autres)

Sites préhistoriques

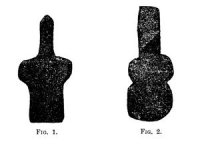

- Figurines Grotta-Pelos de type « violon » dessinées par l’archéologue Theodore Bent en 1884 qui identifiait un homme et une femme

Naxos doit une partie de sa célébrité à la mythologie : selon la légende, Thésée y abandonna Ariane, qui fut recueillie par Dionysos, divinité tutélaire de l’île. ndlr : c’est la légende, et quand la légende est plus belle que l’histoire, on oublie l’histoire. C’est ce qui est arrivé à Naxos où l’histoire était bien plus ancienne que ce que l’Olympe nous a révélé.

C’est le professeur Chrístos Tsoúntas qui révéla définitivement la culture cycladique avec ses fouilles systématiques à Syros, Sifnos, Paros, Amorgos, Antiparos et Despotikó au Sud d’Antiparos. Son successeur Klon Stephanos mit au jour des dizaines de tombes sur Naxos au début du XXème siècle. Ce qui a permis de faire une première distinction Cycladique Ancien I et Cycladique Ancien II. Cependant, lorsque le British Museum publia en 1928 Catalogue of Sculpture in the British Museum, les statuettes cycladiques sont considérées comme des « idoles primitives » avec un intérêt plus « anthropologique qu’artistique ». Les grandes fouilles à Naxos (Grotta), Paros-Antiparos (ilot de Saliagos entre les deux iles) et Kephala sur Kéa, après la Seconde Guerre mondiale, ont permis d’affiner notre connaissance de la culture cycladique. On reconnait aujourd’hui, trois périodes :

- Période Grotta-Pelos (Early Cycladic I (EC I) 3200-2800 BC) : tirant son nom du site de Grotta, située à Naxos, à l’extérieur de la capitale actuelle de l’ile et du site de Pelos à Milos. D’autres habitats ont été découverts à Paros et Antiparos, à Amorgos (site de Kapros) et ailleurs à Naxos, caractérisée par de pacifiques villages côtiers non-fortifiés. On en déduit l’organisation en groupes sociaux, mais comme il n’y a ni textes ni écritures, il ne s’agit que d’hypothèses. On y a trouvé deux types de statuettes (voir copie d’écran ci contre)

- Période Kéros-Syros (Early Cycladic II (EC II) 2800-2300 BC) : considérée comme l’apogée de la culture cycladique Elle est aussi la mieux connue, en partie grâce à l’abondance des objets découverts dans les tombes. Les habitats étaient plus grands, atteignant la taille d’un village cycladique actuel, mieux organisés, voire planifiés et mieux construits. Ils étaient situés en bord de mer. Les habitants en tiraient une partie de leur nourriture, mais ils étaient aussi des commerçants qui naviguaient. Les plaines littorales offraient aussi de l’eau potable et des possibilités d’agriculture. On connait quelques sites fortifiés sur des hauteurs, dont Panormos au SE de l’île, lieu d’où logiquement le peuplement de Keros est parti. L’habitat est différent de ce qu’on trouve alors en Crète : pas de palais monumentaux, mais des maisons de pierre avec des poutres de bois et un toit de chaume. Par contre, les objets trouvés dans les tombes diffèrent de la période précédente. Les célèbres idoles cycladiques ont le plus souvent été retrouvées dans ces tombes. La poterie Kéros-Syros est très abondante, aux formes de plus en plus variées, et pour la première fois avec des décors peints, et non plus seulement incisés. La forme la plus répandue est celle dite « saucière », forme typiquement cycladique à l’origine et qui influença fortement la poterie sur le continent. Ce fut aussi à cette époque que les « poêles à frire ».

- Période Phylakopi (Early Cycladic III (EC III) 2300-2000 BC) : Elle constitue la dernière phase de la culture cycladique, et est très proche culturellement de ce que l’on connait du Bronze ancien sur le continent et en Crète. Les habitats se regroupèrent alors en villages relativement importants et bien organisés. La principale caractéristique de cette période est la disparition progressive des statuettes cycladiques en marbre. Les habitants quittèrent ensuite les bords de mer pour s’installer au sommet des îles à l’intérieur d’enceintes fortifiées complétées de tours rondes aux angles, ce qui laisse penser que la piraterie a dû faire alors son apparition dans l’archipel. ndlr : ou l’arrivée de l’impérialisme thalassocratique minoen....

- 3.5 Paros et Andiparos

Situation : Le groupe d’îles de l’archipel Paros/Andiparos/Dhespotiko/Strongilo est de formation récente, apparu avec une montée des eaux de 5 m depuis l’époque du bronze ancien (4000 BC). Les plus anciennes traces d’habitat dans les Cyclades, vieilles de près de 7 000 ans, ont été découvertes sur l’îlot de Saliagos, entre Paros et Antiparos. Île fertile (voir note [15] ) et propice aux marins, Paros fut une des cibles prioritaires de la Thalassocratie minoenne.

Paros (en grec ancien et en grec moderne Πάρος) se trouve à l’ouest de Naxos dans l’archipel des Cyclades dont elle est la troisième plus grande île par sa superficie ainsi que principal carrefour maritime. Parikiá est la plus grande ville et le port principal de l’île. Trois sites maritimes en font sa particularité

- Naoussa grande baie offrant des abris tout temps, au NE de l’île

- Paroikia (ou Parikia, etc...) au centre Ouest

- le détroit ente Paros et Andiparos, de création récente, mais ayant offert depuis le pré-cycladique des options sécurisées de mouillage.

Liens vers PTP : Les passes étroites d’Antiparos

Si l’on recherche aujourd’hui les grandes routes maritimes desservant les Cyclades Paros apparaît comme la plateforme essentielle de communication. Et, si l’on trace le potentiel d’escales et de routes pré-cycladiques, Paros reste encore le passage recommandé entre Milos, Thera, Keros vers l’axe nord/sud du commerce vers l’Attique.

Si l’on recherche aujourd’hui les grandes routes maritimes desservant les Cyclades Paros apparaît comme la plateforme essentielle de communication. Et, si l’on trace le potentiel d’escales et de routes pré-cycladiques, Paros reste encore le passage recommandé entre Milos, Thera, Keros vers l’axe nord/sud du commerce vers l’Attique.

Les atouts maritimes de Paros :

- 3 mouillages, en eau profonde, protégés tout temps

- de multiples options d’abris : criques, et plages

- Une fertilité agricole permettant un bon avitaillement

- Une mer et des hauts fonds poissonneux.

- Sa richesse économique basée sur l’extraction d’un marbre de qualité exceptionnelle

- Sa proximité avec les puissances économiques pré-cycladiques : Milos, Sifnos, Naxos

Ports en eau profonde les plus proches :

- Vathy en Sifnos à 27 milles

- Livadi en Serifos à 30 milles

- Finikas en Syros à 22 milles

- Ios à 18 milles (depuis Antiparos)

- Naxos à 8 milles (depuis Naoussa)

Plages annexes permettant une mise au sec

Sites préhistoriques

Les fouilles menées en 1964-1965 sur l’îlot de Saliagos (aux abords d’Antiparos) ont montré que Paros était habitée dès l’époque néolithique (5000-4500 av. J.-C.) : dans ce très modeste habitat ont été retrouvés plus de trois tonnes de tessons, beaucoup à décor peint géométrique, et environ deux mille cinq cents objets en obsidienne importée de l’île de Mélos, distante de 60 km. À l’origine, Saliagos n’était pas un îlot isolé, mais faisait partie du « grand Paros ». Saliagos était alors une petite butte au milieu d’un isthme entre les deux futures îles Paros et Antiparos, et c’est sur cette butte que se situait l’habitat dont une partie a disparu, recouverte par la montée de la mer Risques littoraux en Méditerranée voir note : [16] . La poterie plutôt sombre est caractérisée par des vases dits « calice » qui ne se trouvent que sur Saliagos.

Les fouilles menées en 1964-1965 sur l’îlot de Saliagos (aux abords d’Antiparos) ont montré que Paros était habitée dès l’époque néolithique (5000-4500 av. J.-C.) : dans ce très modeste habitat ont été retrouvés plus de trois tonnes de tessons, beaucoup à décor peint géométrique, et environ deux mille cinq cents objets en obsidienne importée de l’île de Mélos, distante de 60 km. À l’origine, Saliagos n’était pas un îlot isolé, mais faisait partie du « grand Paros ». Saliagos était alors une petite butte au milieu d’un isthme entre les deux futures îles Paros et Antiparos, et c’est sur cette butte que se situait l’habitat dont une partie a disparu, recouverte par la montée de la mer Risques littoraux en Méditerranée voir note : [16] . La poterie plutôt sombre est caractérisée par des vases dits « calice » qui ne se trouvent que sur Saliagos.

Durant la période du bronze ancien I (3200-2700), les débuts de la civilisation dite cycladique sont représentés à Paros par diverses nécropoles : les sites de Plastiras (baie de Naoussa) et Cambos (côte sud) ont livré un matériel en marbre caractéristique de la phase dite de Grotta-Pélos. Lors des phases ultérieures, Paros semble très en retrait par rapport à Naxos. réf : Paros/Unersalis.

Conclusions

retour menu

le 15 février 2018, le Professeur Colin Renfrew et Dr Michael Boyd faisant le point sur les fouilles entreprises à Keros dans les petites Cyclades, lâchaient une bombe : la découverte sur l’îlot de Dhaskalio de traces d’une technologie métallurgique avancée, confirmant la réalité de la culture pré-cycladique du bronze ancien (3200-2000 BC). https://www.youtube.com/watch?v=t8r...

- Ils posent, sans y répondre, la question de la circulation des matières premières, et des échanges commerciaux.

- Nous n’avons trouvé aucune réponse satisfaisant aux questions de sécurité maritime à cette époque. Ces chercheurs ont tous fait abstraction de la faiblesse de la construction navale pré-cycladique : des troncs d’arbres évidés pour le début de la période, puis des barques longues aux bordés cousus, sans quille et sans varangues. Les vrais progrès architecturaux ne viendront que plus tard avec l’arrivée des minoens et la technologie tenon/mortaise issue de la culture maritime phénicienne. mais alors, s’en sera fini de la civilisation pré-cycladique.

- Plus embêtant Ils semblent faire preuve d’une étonnante méconnaissance des conditions habituelles de navigation en Mer Egée, tant du point de vue météorologique que de celles de l’état habituel de la mer dans l’archipel.

- Mais, alors comment, ces grecs ont ils fait ??? Nous ne pensons pas qu’ils se soient risqués à navigue en hiver. Nous ne pensons pas non plus qu’ils se soient risqués à des navigations de nuit, ce qui aurait été le cas pour franchir les mers dures vers le Péloponnèse, la Crète ou le Dodécanèse.

Il reste une solution : celle de voyages morcelés, d’îles en îles, et de plage en plage, vers le Nord, depuis Santorin jusqu’à Kea, où là ils pourront atteindre l’Attique et le continent pour faire fructifier leur commerce.

- Keros « le joueur de flûte » 2300 av J.C...

Suivi RSS

Suivi RSS Conception

Conception

Version imprimable

Version imprimable Publié Août 2020, (màj Août 2020) par :

Publié Août 2020, (màj Août 2020) par :