Voir et être vu : Plaidoyer pour un réflecteur radar

Il est nécessaire, non seulement de doter son bateau de moyens de veille – voire d’identification – des navires, mais aussi de tout mettre en oeuvre pour être vu.

Sur route, qui peut affirmer n’avoir jamais fait une manoeuvre un peu hasardeuse et n’avoir jamais été sauvé par la vigilance d’un autre conducteur ? En mer, la transposition de cette réflexion dans des conditions de veille prolongée, de fatigue et de mauvaise visibilité devrait nous inciter à prendre le sujet au sérieux.

- Voir et … être vu

Les deux sujets sont indissolublement liés car …- A moins de se rendre démesurément visible, il faut continuer à veiller.

- A moins d’être en permanence en veille de manière très attentive, d’être toujours manoeuvrant et rapide et de se doter des moyens les plus sophistiqués pour détecter les autres navires, il faut être vu.

Les moyens de veiller, à l’instar de ceux qui sont à notre disposition pour nous rendre visibles, étant imparfaits, il est indispensable d’étudier en même temps les deux axes.

Le choix des moyens mis en oeuvre pour nous rendre visibles dépendant de la technologie et de l’usage des dispositifs de détection, il est décidément impossible de perfectionner nos moyens d’être vus sans analyser les moyens de détection couramment utilisés sur les navires, à commencer par les plus dangereux que sont les navires de commerce rapides et ceux de pêche.

- Le plaisancier est invisible et il s’en est accommodé

La diminution des prix sur l’électronique ont eu pour conséquence un développement significatif des moyens de détection sur les bateaux de plaisance tandis que … la plupart de ceux-ci ne sont toujours pas dotés des dispositifs qui leur permettraient d’être tout simplement repérés !

Le budget des dispositifs de visibilité est souvent réduit à … 12 euros sous forme d’un octaèdre métallique tandis que celui de l’électronique de détection varie de 1.000 à 4.000 euros sur un bon bateau de plaisance qui navigue.

Jusqu’à une époque récente, les réflecteurs radar existants étaient relativement inefficaces.

La piste a donc été abandonnée par les plaisanciers français qui ont préféré, pour les plus fortunés d’entre eux, voir, ne plus compter que sur eux-mêmes et … se faufiler dans le trafic maritime.

Or, sans même citer les situations scabreuses de la brume, de la pluie ou de la fatigue des longues étapes, il suffit de considérer l’intensité du trafic maritime en Manche ou au large d’Ouessant, la rapidité des ferries ou l’intensité de la pêche dans certaines zones pour prendre conscience que l’impasse totale sur la visibilité de son propre bateau peut avoir des conséquences désagréables, voire fatales.

Les rails de la Manche ou le passage de Gibraltar ne constituent pas des cas à part :

En Bretagne, en Manche ou Méditerranée, la visibilité de son propre bateau est un objectif primordial.

En Méditerranée, mer improprement réputée facile, la visibilité nocturne peut se trouver réduite et il est des zones où le détecteur radar du bord sonne en permanence.

- Aujourd’hui, il est possible de se rendre visible

Fait nouveau, passé inaperçu en France mais connu en Grande Bretagne et désormais surtout en Amérique du Nord, de nouveaux réflecteurs radar ont vu le jour.

Il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes démesurées pour nous rendre détectables.

Inventaire de l’existant

- Comment un bateau de plaisance – en dehors des situations de bonne visibilité - est-il détecté par les « gros » bateaux ?

- Par le transpondeur AIS si le bateau de plaisance dispose d’un tel équipement (budget environ 1.000 euros) et à la condition que le gros navire dispose d’un transpondeur-récepteur en fonctionnement. Or de nombreux bateaux de pêche ne sont encore pas équipés d‘AIS ou ne le mettent pas en fonctionnement.

- Par le réflecteur radar si le bateau de plaisance dispose d’un réflecteur efficace renvoyant un signal constant, sans angle mort, et dont le signal ne sera pas anéanti par la gîte ou par les échos parasites des vagues.

- Comment le bateau de plaisance localise-t-il les autres bateaux ?

- Au moyen d’un récepteur AIS (si le gros bateau est doté d’un transpondeur AIS). Nous avons vu que certains gros bateaux ne sont pas dotés d’un transpondeur.

- Au moyen d’un radar

- Nous connaissons les nombreux services rendus par cet équipement formidable (détection de nombreux obstacles ou balises, profils de côte, mesures des distances, etc).

Nous en connaissons les défauts : coûteux, radôme lourd, consommation électrique non négligeable.

Il est un défaut qui est moins connu de la part de ceux qui envisage une telle acquisition : un radar perd une part de son efficacité à la gite si le radôme n’est pas installé sur un cardan (fourniture seule : 1.000 euros !).

Pour cette raison, et parce qu’il y a des angles morts, des vagues, etc, la plupart des radars montés sur les voiliers « laissent passer » des bateaux ; tous les navigateurs expérimentés sont là pour le confirmer et le sujet a déjà été développé sur ce site.

- En toutes hypothèses, frayer son chemin dans le trafic mais rester invisible ne couvre pas 100% de notre besoin de sécurité.

En voici rappelées les raisons :- Nos propres moyens de détection restent imparfaits.

- Notre veille peut être prise en défaut.

- La vitesse moyenne des navires dans les rails varie de 12 à 16 nœuds, voire plus.

- La vitesse des navires à grande vitesse peut atteindre 40 noeuds.

- Les bateaux de pêche ont une course erratique due à leur travail et il est parfois difficile de les éviter.

- Donnons-nous les moyens que ces navires nous évitent !

Il a été dit beaucoup de choses sur le faible rayon d’évitement des grands bateaux, sur leur manque de vigilance, voire sur leur négligence.

Cependant, si les rapports des CROSS épinglent souvent le manque de vigilance des marins, il reste que les professionnels de la mer - à commencer par les bateaux militaires - assurent en règle générale une veille et tentent d’éviter un accident. Ils ont les moyens de l’éviter si nous sommes visibles sur leurs radars.

L’AIS constitue un immense progrès mais, à supposer que chaque bateau de plaisance ait les moyens de s’équiper d’un transpondeur et dispose de l’énergie pour l’alimenter, nous ne pouvons nous en remettre à ce seul moyen pour assurer notre sécurité.

C’est pourquoi il reste indispensable de nous donner le moyen de nous rendre visibles sur les écrans radar, le seul moyen étant de nous doter de réflecteurs efficaces.

Réflecteurs radars actifs ou passifs

- Il existe deux types de réflecteurs radar :

- Les réflecteurs passifs

- les réflecteurs actifs, ces derniers requérant une alimentation électrique.

- Tout a été dit sur le sujet mais rappelons quelques informations :

- Les réflecteurs des plaisanciers français ne sont souvent hissés dans les hauts que dans les situations scabreuses, lorsqu’on les retrouve dans les coffres et à supposer que l’on en détienne un à bord (le réflecteur ne fait plus partie de la dotation d’équipements de sécurité obligatoire).

- Ils ne sont souvent pas hissés dans la position « double catch rain » optimale (1) .

- Ils comportent des angles morts, situation qui est aggravée par les espars qui les entourent.

- Ils ne sont pas conçus pour envoyer un signal constant, ce qui est très préjudiciable à leur détection comme nous le verrons plus loin.

- Pour cette raison, certains navigateurs se sont tournés vers les réflecteurs « actifs » qui constituent une réponse très positive … au manque d’efficacité des réflecteurs passifs jusqu’à présent proposés mais, comme nous le verrons, les réflecteurs actifs comportent eux-mêmes quelques défauts.

Certains réflecteurs actifs ne renvoient que dans la bande X.

Les réflecteurs actifs modernes renvoient un écho dans les bandes radar X et S, pour un budget certes supérieur.

Donnons un raccourci sommaire : la bande X sera efficace en navigation côtière tandis que la bande S sera très utile en haute mer, la veille sur cette bande étant privilégiée par les grands navires pour des raisons techniques de portée, d’insensibilité aux échos parasites et de consommation d’énergie plus réduite.

- Les réflecteurs passifs ont des qualités spécifiques :

- Ils ne consomment aucune énergie.

- Ils ne requièrent aucun entretien et ne tombent pas en panne

- Ils sont silencieux (pas d‘alarme).

- Ils sont toujours à poste, opérationnels

- Leur coût reste raisonnable.

- Les réflecteurs passifs ont des défauts :

- RCS (surface du signal donnée en m² - Radar Cross Section – voir note 2 en fin d’article) plus faible que les réflecteurs actifs, cette différence se faisant surtout sentir dans la bande S (mais il semblerait que ce ne soit pas le cas de tous, certains ayant une performance honorable dans la bande S).

- Au contraire des réflecteurs actifs, ils ne détectent pas les radars.

Je considère que ceci n’est toutefois pas vraiment un défaut, surtout en navigation côtière où il est relativement inutile, voire gênant, de subir les nombreux déclenchements d’alarme des réflecteurs actifs sans pouvoir connaître le gisement des navires qui en sont à l’origine.

Nous verrons plus loin que le détecteur MER VEILLE permet de mieux cerner les gisements mais ne permet par contre pas d’être détecté.

- Le succès des réflecteurs passifs devrait être garanti pour peu que …

- Les progrès accomplis par les concepteurs et fabricants soient connus du grand public

- L’enjeu de la sécurité en mer soit mieux reconnu.

- Les domaines d’application respectifs des différents équipements soient clairement définis, que l‘on cesse de chercher UNE solution miracle et que l‘on n‘oppose ni ne compare des équipements qui sont en fait différents et complémentaires.

Inventaire des réflecteurs radars

- Il reste à identifier les réflecteurs radars efficaces susceptibles de reprendre une place dans le paysage français de la plaisance, la densité du trafic rendant les navigateurs de plus en plus attentifs à l’objectif sécurité.

D’ores et déjà, les britanniques dont la culture de sécurité est plus développée que la nôtre (conditions météo obligent) et dont les gros réflecteurs en forme de pare-battages sont plus efficaces que les nôtres – ne serait-ce que parce qu’ils sont souvent à poste en permanence – se montrent très attentifs à ce sujet.

L’étude commandée au QinetiQ par le MAIB (Marine Investigation Branch) du gouvernement britannique à la suite du naufrage du navire Ouzo dresse un inventaire des réflecteurs actifs ou passifs couramment rencontrés dans le commerce, mesure leur efficacité aux angles de gîte et fait enfin des recommandations.

(Lien : http://www.maib.gov.uk/publications... ; ouvrir le fichier pdf : QinetiQ report),

- Pour résumer de manière très brève – il est important de lire cette étude en intégralité – seuls se sont révélés efficaces, d’une manière générale et aux angles de gîte : le réflecteur actif Sea Me et le réflecteur passif Tri-lens VIKING (modèle large 16 cm et 5,5 kg) disponible outre atlantique (Tri-lens ROZENDAL) et, à un prix plus élevé, outre-manche.

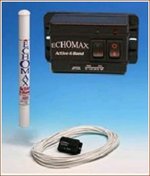

- Un concurrent du Sea Me (cité dans l’étude précitée), l’ECOMAX ACTIVE X (et maintenant X et S bands) est également digne d’intérêt.

- Sans atteindre le prix du Sea Me, et sans entretien ni consommation électrique, le Tri-Lens recueille la conclusion suivante :

« The large Tri-Lens performs well especially at larger angle of heel and elevation, it just falls short of ISO 8729 having a bad peak RCS of 8,5 m² but otherwise performs well ».

Autrement dit, ce réflecteur passif présente des performances très proches de la norme ISO 8729 ; et il renvoie un signal constant, y compris aux angles de gîte, ce qui est primordial (3) .

- Un Sea Me X band coûte au plus bas 420 euros, de même que son concurrent l’ECHOMAX ACTIVE X.

- Un Sea Me X & S band coûte 790 euros ; son concurrent l’ECHOMAX X et S band coûte 730 euros.

Il existe des options utiles, telles que l’étanchéité du boîtier de contrôle et, bien entendu, le coût de la pose et du passage du câblage s’ajoutent au prix des fournitures.

- L’ECHOMAX passif EM 230 (en forme de gros pare-battage) visé dans l’étude, est très encombrant et pas toujours efficace mais il est couramment utilisé au Royaume Uni et présente un coût modique de 140 euros.

Il est à noter que ce réflecteur est souvent monté devant le mât des voiliers, ce qui est susceptible de masquer l’écho sur un grand angle (90° suivant l’étude faite en 1995, notamment sur le Firdell Blipper, au Stanford Research Institute à Palo Alto, Californie, à la demande de WEST MARINE).

- Les réflecteurs octaédriques de 12 à 25 euros en vigueur en France ont des performances trop irrégulières pour garantir d’être détecté.

- Les petits réflecteurs tubulaires ont des performances notoirement très insuffisantes.

- Le challenge serait de fabriquer en France (nous maîtrisons la technologie) un réflecteur passif aussi performant que le Tri-Lens (modèle « large ») visé par l’étude du QinetiQ et qui, il me semble, est le même que celui qui est commercialisé aux Etats Unis par ROZENDAL au prix de 650 à 700 euros, support de mat inclus.

- Le gros modèle de Tri-lens pèse 5,5 kg.

Or, le poids dans le gréement préoccupe à juste titre le plaisancier qui recherche ou devrait rechercher le meilleur centrage des poids pour un passage plus agréable dans une mer formée et pour de meilleures performances.

A mon avis, cette crainte des plaisanciers n’est pas toujours justifiée.

Certes, le poids dans les hauts est soupçonné d’augmenter le tangage et le roulis …

Question d’équilibre … Il est vrai que les bateaux sont de plus en plus légers pour leur taille … Mais ils sont aussi de plus en plus gros car le 40 pieds devient monnaie courante dans les ports. Or, l’influence d’un poids de 5 kg perché à 5 ou 7 mètres dans un bateau de 12 mètres dont les espars montent à 15 mètres n’est pas négligeable mais elle est comparable à celle d’un radôme de radar d’entrée de gamme (M1623 de FURUNO) qui pèse 4,6 kg sans son support.

Un seul argument relativement sérieux pencherait en faveur d’une réduction du devis poids ; il s’agit du cas de la coexistence d’un radôme et d’un réflecteur radar passif de type tri-lens.

- Pour résumer de manière très brève – il est important de lire cette étude en intégralité – seuls se sont révélés efficaces, d’une manière générale et aux angles de gîte : le réflecteur actif Sea Me et le réflecteur passif Tri-lens VIKING (modèle large 16 cm et 5,5 kg) disponible outre atlantique (Tri-lens ROZENDAL) et, à un prix plus élevé, outre-manche.

- Nous l’avons vu : cette coexistence est souhaitable car les deux produits ne s’opposent pas mais sont au contraire complémentaires.

Une seule réponse – confirmée par l’excellent site technique www.voilelec.com : Le meilleur emplacement pour un radar est sur l’arrière du bateau, sur mâtereau ou pataras (et sur cardan !).

Cette installation a non seulement pour vertu de réduire les angles morts du radar mais aussi de ne pas alourdir le mât.

L’encombrement du réflecteur doit également être pris en considération ; or nous savons que l’efficacité de l’équipement dépend dans une large mesure de sa taille, malgré les progrès techniques accomplis.

Cependant, les 16 cm du tri-lens, grand modèle, ne sont rien à côté des 38 cm des radômes d’entrée de gamme.

D’autre part, il faut se résoudre à l’idée que la taille et le poids des équipements doit rester proportionnel à la taille du bateau et qu’en conséquence un bateau de taille réduite ne pourra se doter tout-à-fait des mêmes moyens que les plus gros …

Les petits bateaux ne doivent pas pour autant renoncer à s’équiper car le modèle standard du Tri-lens (150 dollars + livraison, 12 cm, 2,5 kg) offre déjà des performances acceptables et constantes à la gîte et il vaut mieux un réflecteur efficace et à poste en permanence que pas de réflecteur du tout.

Enfin, l’emplacement du réflecteur doit être soigneusement étudié afin de ne pas constituer un piège à drisses et à écoutes.

- Les arguments en faveur d’un réflecteur passif fixe :

- Solide (4) .

- Durable et sans maintenance

- Sans énergie : ne consomme pas et ne peut donc tomber en panne

- Toujours opérationnel

- Peut être complété, le cas échéant, par un vrai « détecteur » radar peu coûteux et consommant peu.

- Complémentaire et compatible avec le radar du bord (coexistence plus complexe avec un réflecteur actif)

- Silencieux

- Contribue à réduire le stress dans les situations critiques de mauvaise visibilité (5) .

- Renvoie un signal constant y compris à la gîte, avec peu d’angles morts, ce qui est primordial pour être repéré par un radar (3)

- Les utilisateurs :

- Tous les plaisanciers et surtout les propriétaires de voiliers soucieux de réduire les frais d’entretien et la consommation d’énergie.

- Aussi bien les croiseurs côtiers (détection sur la bande X, pas d‘énergie) que les hauturiers (complémentarité : voir mais aussi être vu, solidité, pas d‘énergie ni de maintenance).

- Les bateaux qui ont choisi de produire à bord une grande quantité d’énergie au moyen de panneaux solaires, éoliennes ou hydro-générateurs pourront choisir l’option du réflecteur actif.

Sous réserve que l’on soit confiant dans son alimentation électrique, il s’agit d’une très bonne décision qui doit toutefois être tempérée par l’observation :- Le propriétaire d’un réflecteur actif - pour épargner le matériel, réduire la consommation et éviter le stress dû au déclenchement des alarmes (le buzzer peut toutefois être coupé par un interrupteur) - sera tenté de ne mettre celui-ci en route que dans les situations de mauvaise visibilité, tandis qu’un réflecteur passif remplira son office 24 heures sur 24.

Ce comportement est paradoxalement souvent observé dans les zones de fort trafic, le navigateur estimant sa veille visuelle continue et efficace (6) . et la visibilité suffisante …

Pourtant, un grand navire parcourt, à 20 nœuds, une distance, de 1,66 milles en 5 minutes ; à 40 nœuds, il parcourt une distance de 3,33 milles.

Pour comprendre la grande tentation de limiter le nombre des appareils électroniques en veille, il faut savoir que la veille sur le canal VHF provoque déjà le déclenchement d’alarmes fréquentes dans les zones de fort trafic.

Pour peu que le bateau de plaisance soit doté d’un AIS et, pourquoi pas, d’autres dispositifs, les alarmes deviennent ingérables.

- Le propriétaire d’un réflecteur actif - pour épargner le matériel, réduire la consommation et éviter le stress dû au déclenchement des alarmes (le buzzer peut toutefois être coupé par un interrupteur) - sera tenté de ne mettre celui-ci en route que dans les situations de mauvaise visibilité, tandis qu’un réflecteur passif remplira son office 24 heures sur 24.

- Pour ma part, j’aurais tendance à considérer qu’un réflecteur actif n’est pas incompatible avec un réflecteur passif à poste en permanence dans le gréement, ceci au risque de jeter l’émoi parmi ceux qui, à juste titre, cherche à limiter le nombre des équipements.

Il me semble que le risque de redondance de ce dispositif est moins coûteuse et finalement moins inutile que la juxtaposition de certains moyens électroniques.

Les normes

La convention internationale SOLAS précise que tous les navires, sans considération de taille, doivent, s’ils ont un tonnage de moins de 150 tonneaux et si cela leur est possible, disposer d’un réflecteur radar (réflecteur passif) ou d’autres moyens (réflecteur actif), pour permettre leur détection par les navires navigant au radar, tant sur la bande X (9 Ghz) que sur la bande S ( 3 Ghz).

![]()

Certains pays signataires de la convention ont intégré cette exigence à leur règlementation nationale (Canada) ; d’autres ne l’ont pas fait (France).

La norme ISO 8729 précise :

- Les exigences de performance devraient s’appliquer tant aux réflecteurs radar actifs qu’aux réflecteurs passifs, à la fois dans les bandes 9 Ghz et 3 Ghz.

- Le réflecteur radar devrait avoir un « Stated Performance Level » (SPL), i.e. RCS (Radar Cross Section) (2) , d’au moins 7,5 m² dans la bande X et 0,5 m² dans la bande S.

- Ces performances devraient être maintenues pour des angles de gîte de 10° pour les bateaux à moteur et les voiliers conçus pour naviguer à de faibles angles de gîte (multicoques) et de 20° pour les autres voiliers.

- La hauteur d’installation de 4 mètres devrait être indiquée sur le réflecteur.

Il est à noter que si la réglementation nationale française permet de se dispenser d’un réflecteur radar dans les eaux territoriales, la question se pose dans les eaux internationales.

Quant aux pays qui ont intégré l’exigence SOLAS à leur règlementation, ils sont en droit d’exiger son application à tout navire situé dans leurs eaux.

Au-delà de l’aspect règlementaire, en cas d’accident ayant des conséquences humaines, le navire est sous la responsabilité du Chef de bord.

De plus, en cas d’accident, les assureurs ne manqueront pas de vérifier si les recommandations de la convention SOLAS ont été appliquées.

Conclusion

- Il faut un réflecteur passif efficace et à poste en permanence sur les bateaux de plaisance.

- Un réflecteur actif dans les situations critiques est très efficace.

- L’un n’exclut pas l’autre, de même que l’un et l’autre de ces équipements n’excluent bien entendu pas les extraordinaires moyens de détection dont nous disposons par ailleurs : AIS ou radar (complémentarité).

Annexe : prix et équipements

|

|

- Les réflecteurs radars passifs

Annexe : renvois

(1) Le réflecteur octaédrique classique est constitué de 3 plans circulaires ou carrés en métal qui se croisent à angle droit, formant 8 réflecteurs triédriques. Dans la position habituelle « attrape-pluie », un trièdre sera face en haut et un sera face en bas, et les 6 autres seront disposés autour d’un cercle, dont 3 orientés 18° au-dessus de l’horizon, et 3 18° au-dessous. Ceci optimise le retour des « poches » et évite autant que possible les retours nuls ou les trous, mais seulement à 0° d’angle de gîte.

La prise en considération de l’angle de gîte a conduit à la position « double attrape-pluie » (voir figure 2) avec une surface plane orientée verticalement dans l’axe du bateau, et les 2 autres plans à + ou – 45 ° de la verticale. Ce n’est pas idéal avec 0° de gîte mais cette position se rapproche de la position « attrape-pluie » quand le bateau gîte.

(2) La surface équivalant radar (SER ou RCS pour radar cross section en anglais), ou surface efficace radar, est une propriété physique inhérente des objets indiquant l’importance relative de la surface de réflexion d’un faisceau électromagnétique qu’ils provoquent. La surface équivalente radar est fonction de la forme de l’objet, de la nature de son(ses) matériau(x) constitutif(s) ainsi que de la longueur d’onde, des angles d’incidence et de réflexion du rayonnement.

(3) Les radars des navires sont en effet souvent dotés du système ARPA (Automatic Radar Plotting Aid). Ce système permet, au moyen d’observations successives, de déduire :

- La route surface de la cible

- La vitesse surface de la cible

- Le CPA (Closing Poing of Approach)

- Le TCPA (Time of …)

(4) Les antennes des réflecteurs actifs sont plus vulnérables et les boîtiers électroniques ne sont parfois étanches que sur option.

(5) Le stress produit un état mental qui prive le navigateur de sa lucidité et peut avoir des répercussions sur les décisions prises et la conduite du navire. Les conséquences du stress sont bien connues par les aviateurs qui qualifient cet état de « viscosité mentale ». Les facteurs humains ne sont pas suffisamment étudiés dans le monde de la plaisance ; malheureusement, il y aurait tout à y gagner si on lit bien les causes des accidents dans les rapports des CROSS.

Dans une zone de trafic, un bateau doit choisir un cap puis le suivre de manière régulière ; la convention SOLAS rappelle avec bon sens que, si le bateau décide d’infléchir son cap pour éviter un autre bateau, il doit le faire de manière franche et identifiable.

Il n’est pas évident de conserver le sang-froid requis malgré la fatigue, le mal de mer, la visibilité réduite et la prolifération des alarmes à bord.

(6) Qui peut prétendre n’avoir jamais été surpris par un navire que l’on découvre si proche derrière soi ? Serais-je le seul à être si étourdi ? Ceci m’arrive régulièrement en Manche, en plein jour et par beau temps …

Suivi RSS

Suivi RSS Conception

Conception

Version imprimable

Version imprimable